Seiteninhalt

| W a s ? |

| Die wichtigsten Bildtypen | |

| Andachtsbilder | |

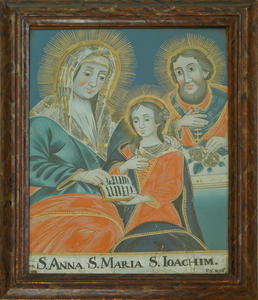

Diese Art von Bildern sollte durch ihre Anschaulichkeit beim Betrachter religiöse Besinnung und Andacht auslösen und einen vertiefenden, emotionalen Bezugspunkt für das Gebet bieten. Ihren Platz fanden diese Bilder in Kirchen und vor allem im privaten Wohnbereich (etwa im "Herrgottswinkel" zusammen mit dem Kreuz). Diese Art von Bildern sollte durch ihre Anschaulichkeit beim Betrachter religiöse Besinnung und Andacht auslösen und einen vertiefenden, emotionalen Bezugspunkt für das Gebet bieten. Ihren Platz fanden diese Bilder in Kirchen und vor allem im privaten Wohnbereich (etwa im "Herrgottswinkel" zusammen mit dem Kreuz).Die Andachtsbilder konnten von den Malern in größeren Mengen auf Vorrat produziert werden. Sie wurden häufig auf Märkten angeboten oder von fahrenden "Kraxenträgern" vertrieben. Dadurch erreichten sie einen recht großen Verbreitungskreis.

|

|

| Votivbilder (lateinisch Votum - Gelübde, Versprechen) |

|

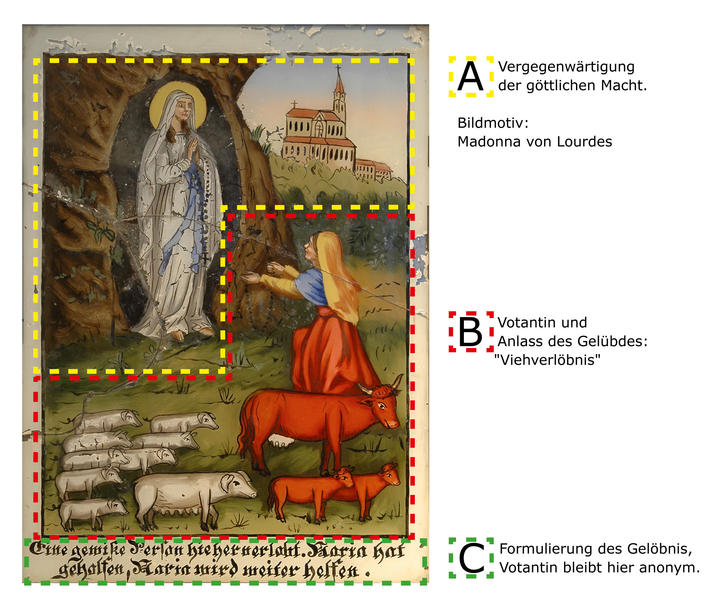

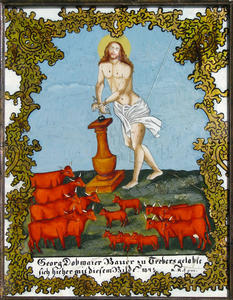

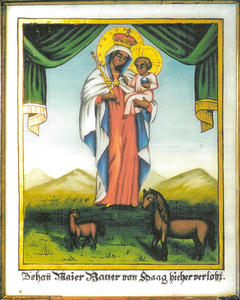

Bei Votivbildern handelte es sich um Weihegaben aufgrund eines persönlichen Versprechens. Die Votivbilder drückten eine Bitte oder den Dank an Gott oder einen Heiligen aus. Meist erfolgte ihre Stiftung in Zusammenhang mit einer Wallfahrt. Die Anlässe für die Votive reichten vom privaten Kinderwunsch oder der Bitte um Eheglück bis zum Dank für wirtschaftlichen Erfolg und glimpflichen Ausgang lebensbedrohender Krankheiten und Unfälle. Manchmal werden auf den Bildern auch mehrere Anlässe kombiniert. Bei Votivbildern handelte es sich um Weihegaben aufgrund eines persönlichen Versprechens. Die Votivbilder drückten eine Bitte oder den Dank an Gott oder einen Heiligen aus. Meist erfolgte ihre Stiftung in Zusammenhang mit einer Wallfahrt. Die Anlässe für die Votive reichten vom privaten Kinderwunsch oder der Bitte um Eheglück bis zum Dank für wirtschaftlichen Erfolg und glimpflichen Ausgang lebensbedrohender Krankheiten und Unfälle. Manchmal werden auf den Bildern auch mehrere Anlässe kombiniert.Waren die Auftraggeber (Votanten) Bauern, so wurde häufig die Angst vor Viehseuchen thematisiert (sogenannte "Viehverlöbnisse"). Auf den entsprechenden Bildern finden sich dann die jeweiligen Tiere (Rinder, Schweine, Pferde u. a.) dargestellt. Viehseuchen oder Verletzungen der Tiere konnten für ihre Besitzer Hunger und Elend zur Folge haben. Da die Möglichkeiten zur Vorbeugung und medizinischen Behandlung sehr eingeschränkt waren, wandte man sich verstärkt an Gott um Hilfe bzw. sagte ihm Dank, wenn man verschont geblieben oder die Krankheit ohne größere Verluste an Tieren vorüber gegangen war.

Die Votivbilder bezogen sich stets auf einen konkreten Anlass. Daher wurden sie einzeln beim Maler in Auftrag gegeben und nach den persönlichen Wünschen des Kunden gestaltet.

Der Votant stiftete sein Bild dann einer Kapelle oder Kirche, wo sie, aufgehängt als Zeichen und zur Erinnerung an das Wallfahrtsversprechen, verblieben. Der Verbreitungsgrad der Votivbilder ist daher eher regional begrenzt.

Die Votivbilder charakterisiert ein strenger dreigliedriger Aufbau:

Nicht selten wurden von den Winklarner Malern die gleichen religiösen Motive für Andachts- und Votivbilder verwendet.

|

|

|

Die Hauptmotive |

|

|

Trotz vereinzelter weltlicher Motive aus der Frühzeit gestalteten die Winklarner Hinterglasmaler hauptsächlich religiöse Themen.

Die gewählten Bildmotive waren Ausdruck der tiefen Religiosität der Zeit, in der vor allem Mariendarstellungen eine wichtige Rolle spielten. Dementsprechend haben KARL JOSEF RUFF SENIOR und JUNIOR in ihren Votivbildern fast ausschließlich Marienmotive verwendet.

Als Vorlage dienten vor allem die Gnadenbilder aus berühmten Wallfahrtskirchen. Maler und/oder Auftraggeber kannten sie aus eigener Anschauung bzw. durch Kopien in Form von Stichen oder Drucken. Die Hinterglasmaler arbeiteten diese Vorlagen zum Teil eigenständig um. Die bei den Kunden beliebtesten und daher am häufigsten gemalten Marienmotive waren die Altöttinger Madonna sowie das Maria Hilf-Gnadenbild von Passau bzw. von Amberg. |

|

| Altöttinger Madonna ohne/mit Prunkmantel |

|

Darstellung: Maria wird stehend mit Szepter abgebildet. Sie hält auf dem Arm das Jesuskind, das durch die Weltenkugel in seiner Hand als Kosmokrator (Weltenherrscher) charakterisiert ist. Beide Figuren tragen Krone und Nimbus (Heiligenschein). Charakteristisch für die Altöttinger Darstellung ist die fast schwarze Haut im Gesicht und an den sichtbaren, unbekleideten Körperteilen der Figuren. Als Grund dafür wird Kerzenrauch vermutet, wahrscheinlich handelt es sich aber eher um eine chemische Reaktion der farbigen Fassung. Darstellung: Maria wird stehend mit Szepter abgebildet. Sie hält auf dem Arm das Jesuskind, das durch die Weltenkugel in seiner Hand als Kosmokrator (Weltenherrscher) charakterisiert ist. Beide Figuren tragen Krone und Nimbus (Heiligenschein). Charakteristisch für die Altöttinger Darstellung ist die fast schwarze Haut im Gesicht und an den sichtbaren, unbekleideten Körperteilen der Figuren. Als Grund dafür wird Kerzenrauch vermutet, wahrscheinlich handelt es sich aber eher um eine chemische Reaktion der farbigen Fassung.Motivgeschichte: Die Figur in der Wallfahrtskirche in Altötting ist frühgotisch, ca. 70 cm hoch, aus Lindenholz geschnitzt. Sie entstand wahrscheinlich in Burgund oder am Oberrhein und wurde 1330 nach Altötting gebracht. Die Darstellung entwickelte sich zum Gnadenbild der bedeutendsten Wallfahrt in Bayern.

Bei den Winklarner Malern finden sich zwei Ausformungen des Motivs: Das Motiv wurde gemalt von:

Das Motiv wurde ausschließlich von KARL JOSEF RUFF SENIOR gemalt. |

|

| Amberger Maria-Hilf-Madonna |

|

Darstellung: Maria im rot-blauen Gewand trägt das Jesuskind auf dem Arm. Beide Figuren sind mit Krone und Nimbus geschmückt. Beim Amberger Typus finden sich Krone, Nimbus und Gewandsäume besonders ausgeprägt. Fehlt dies, so spricht man vom Passauer Typus. Darstellung: Maria im rot-blauen Gewand trägt das Jesuskind auf dem Arm. Beide Figuren sind mit Krone und Nimbus geschmückt. Beim Amberger Typus finden sich Krone, Nimbus und Gewandsäume besonders ausgeprägt. Fehlt dies, so spricht man vom Passauer Typus.Motivgeschichte: Das Urbild für beide Typen ist ein Ölgemälde auf Holz, das Lucas Cranach d. Ä. 1515 in Wittenberg für die Heilig-Kreuz-Kirche in Dresden schuf. Es kam 1611 als Geschenk des sächsischen Kurfürsten in den Besitz des Passauer Fürstbischofs Leopold. Heute befindet es sich im Hochaltar der Jakobskirche in Innsbruck.

1622 wurde eine Kopie des Cranach-Bildes angefertigt und in der Holzkapelle auf dem Schulerberg bei Passau aufgestellt. Dies war der Beginn der bei Pilgern aus Niederbayern, Böhmen und der Oberpfalz äußerst geschätzten Maria-Hilf-Wallfahrt bei Passau. 1634 kam eine weitere Kopie (freie Nachbildung) des Passauer Bildes nach Amberg und begründete dort die v. a. in der Oberpfalz sehr beliebte Wallfahrt zum Amberger Maria-Hilf-Berg.

|

|

|

Das Motiv bei den Winklarner Malern: Eingeführt wurde es durch die Malerfamilie ROTT. Auf den frühen Bildern finden sich neben dem Hauptmotiv häufig noch Darstellungen weiterer Heiliger. Es wurde als Andachts- wie auch als Votivbild gestaltet. Bei den Bildern der RUFF sind die Kronen und die Gewandsäume der Kleidung Mariens nach dem Amberger Vorbild besonders betont, indem sie reich durch Binnenmalerei differenziert und mit Blattgold hinterlegt werden.

Das Motiv wurde gemalt von:

|

|

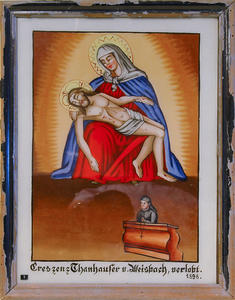

| Pietà/Vesperbild | |

Das Bild zeigt die trauernde Gottesmutter. In ihrem Schoß ruht der nur mit dem Lendentuch bekleidete Leichnam Jesu, der bisweilen die Wundmale der Kreuzigung aufweist. Das Bild zeigt die trauernde Gottesmutter. In ihrem Schoß ruht der nur mit dem Lendentuch bekleidete Leichnam Jesu, der bisweilen die Wundmale der Kreuzigung aufweist.Motivgeschichte: Seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert war das mystische Nachempfinden der Passion Christi Teil der Liturgie und privaten Andacht geworden. Das Versenken in den Schmerz Mariens über den Tod ihres Sohnes fand zunächst im Marien-Hymnus seinen Niederschlag. Dann wurde es in das Gnadenbild der Pietà umgesetzt und entwickelte sich innerhalb des deutschsprachigen Raums zu einer der beliebtesten und verbreitetsten abendländischen Darstellungsformen Mariens in allen weiteren Stilepochen. Selbst in unbedeutenden Dorfkirchen und Feldkapellen ist sie zu finden. Das herausragendste Beispiel ist jedoch sicherlich die Marmorplastik des Michelangelo im Petersdom zu Rom aus dem frühen 16. Jahrhundert. Die Winklarner Maler verwendeten die Pietà-Darstellung ausnahmslos als Gnadenbild im oberen Teil von Votivbildern. Das Motiv wurde gemalt von:

|

|

| Geißelheiland | |

Dargestellt ist Christus bei der Geißelung, nur mit Lendentuch bekleidet, die Dornenkrone auf dem Haupt und mit Wunden übersät. Er ist an einen Säulenstumpf (Martersäule) gebunden/gekettet. Man findet dieses Motiv für Votiv- und Andachtsbilder in den sogenannten "Wieskirchen". Aus dem vorhandenen Winklarner Bestand kennt man das Motiv allerdings nur für Votivbilder verwendet. Dargestellt ist Christus bei der Geißelung, nur mit Lendentuch bekleidet, die Dornenkrone auf dem Haupt und mit Wunden übersät. Er ist an einen Säulenstumpf (Martersäule) gebunden/gekettet. Man findet dieses Motiv für Votiv- und Andachtsbilder in den sogenannten "Wieskirchen". Aus dem vorhandenen Winklarner Bestand kennt man das Motiv allerdings nur für Votivbilder verwendet.Das Motiv wurde gemalt von:

|

|

| Herz-Jesu bzw. Herz-Marien | |

Es ist das häufigste Motiv bei Andachtsbildern und gründet in der Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts in Verbindung mit der Einführung des Herz-Jesu-Festes im Jahre 1856. Es ist das häufigste Motiv bei Andachtsbildern und gründet in der Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts in Verbindung mit der Einführung des Herz-Jesu-Festes im Jahre 1856.Bei Maria symbolisiert das Herz die einzigartige Reinheit, Heiligkeit und Vollkommenheit ihres innerlichen Lebens. Oft wird es mit einem Kranz von Rosen umwunden und von einem oder mehreren Schwertern durchbohrt gezeigt. Bei Christus steht das Herz für seine allumfassende Liebe; gleichzeitig gilt das durchbohrte Herz des Gekreuzigten als Quelle der Sakramente der Kirche.

|

|

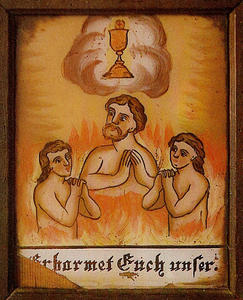

| Armenseelen-Taferl |

|

Sie sollten die Erinnerung an verstorbene Angehörige und Freunde über den Allerseelentag (2. November) hinaus aufrecht erhalten (Andachtsbild) bzw. in der Form des Votivbildes der Bitte nach einem eigenen gnädigen Tod und der Linderung der Qualen im Fegefeuer Ausdruck verleihen. Sie sollten die Erinnerung an verstorbene Angehörige und Freunde über den Allerseelentag (2. November) hinaus aufrecht erhalten (Andachtsbild) bzw. in der Form des Votivbildes der Bitte nach einem eigenen gnädigen Tod und der Linderung der Qualen im Fegefeuer Ausdruck verleihen.Die Bilder zeigen in der Regel die “Armenseelen“ als nackte Halbfiguren im Fegefeuer, darüber einen Kelch mit Hostie oder andere Mittel der Erlösung, wie die Arma Christi (Passionswerkzeuge), Maria oder Gott Vater. Ein Spruchband am unteren Bildrand formuliert häufig die Aufforderung an den Betrachter bzw. an Gott: "Bitt' für uns"; (Herr) "erbarm' dich unser". |

Ohne Prunkmantel: Maria in schlichtem Mantel und Gewand, Jesuskind in schlichtem Hemd, mit der Weltkugel in der Hand. Beide Figuren mit Nimbus. Die frühen Bilder des von der Malerfamilie ROTT in die Winklarner Malerei eingeführten Motivs haben einen überwiegend flächig gehaltenen Hintergrund mit Architektur-Elementen (Säulen, Bögen u. ä.) bzw. einem Baldachin (ebenso von [DAVID] EBNER in der Wallfahrtskapelle Eigelsberg). Spätere Bilder der RUFF zeigen im Hintergrund teilweise Landschaftsmotive.

Ohne Prunkmantel: Maria in schlichtem Mantel und Gewand, Jesuskind in schlichtem Hemd, mit der Weltkugel in der Hand. Beide Figuren mit Nimbus. Die frühen Bilder des von der Malerfamilie ROTT in die Winklarner Malerei eingeführten Motivs haben einen überwiegend flächig gehaltenen Hintergrund mit Architektur-Elementen (Säulen, Bögen u. ä.) bzw. einem Baldachin (ebenso von [DAVID] EBNER in der Wallfahrtskapelle Eigelsberg). Spätere Bilder der RUFF zeigen im Hintergrund teilweise Landschaftsmotive. Mit Prunkmantel (Gnadenbild umkleidet mit prunkvollem, als Klosterarbeit gearbeitetem Gewand): Maria zeigt sich in kegelförmigem Mantel mit goldenem Stoffmuster und reich verzierten Gewandsäumen, gleichermaßen auch das Jesuskind. Beide Figuren tragen Krone und Nimbus.

Mit Prunkmantel (Gnadenbild umkleidet mit prunkvollem, als Klosterarbeit gearbeitetem Gewand): Maria zeigt sich in kegelförmigem Mantel mit goldenem Stoffmuster und reich verzierten Gewandsäumen, gleichermaßen auch das Jesuskind. Beide Figuren tragen Krone und Nimbus.